Le prêt épargne logement constitue l’un des dispositifs financiers les plus attractifs pour concrétiser vos projets immobiliers. Avec des plafonds d’emprunt pouvant atteindre 92 000 euros et des taux préférentiels garantis dès la souscription, cette solution de financement mérite votre attention. Que vous déteniez un Plan d’Épargne Logement (PEL) ou un Compte d’Épargne Logement (CEL), comprendre les mécanismes de calcul et les limites réglementaires s’avère essentiel pour optimiser votre capacité d’emprunt. Les récentes évolutions législatives et la suppression progressive des avantages fiscaux transforment également la donne pour les nouveaux épargnants.

Plafonds réglementaires du prêt épargne logement selon la législation française 2024

La réglementation française fixe des limites strictes concernant les montants empruntables via les produits d’épargne logement. Ces plafonds, définis par le Code de la construction et de l’habitation, varient selon le type de contrat détenu et permettent d’encadrer l’accès au crédit préférentiel. L’État maintient ce dispositif pour favoriser l’accession à la propriété tout en maîtrisant l’enveloppe budgétaire consacrée aux avantages accordés aux épargnants.

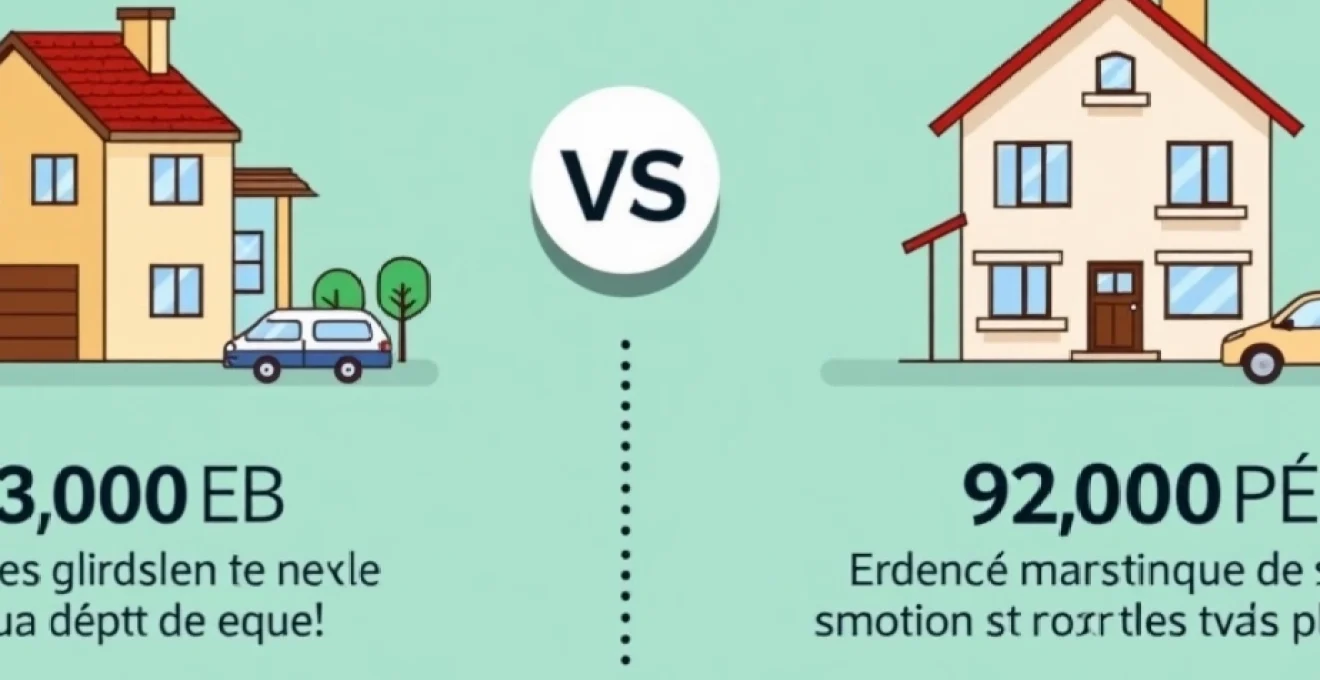

Montant maximum empruntable avec un compte épargne logement : 23 000 euros

Le CEL offre une capacité d’emprunt plafonnée à 23 000 euros , somme qui peut paraître modeste mais qui s’avère parfaitement adaptée pour financer des travaux d’amélioration ou constituer un complément d’apport personnel. Cette limitation s’explique par la souplesse du produit d’épargne associé, qui autorise les retraits partiels contrairement au PEL. Les droits à prêt se calculent sur la base des intérêts acquis depuis l’ouverture du compte, avec un coefficient multiplicateur de 1,5 pour les projets d’acquisition immobilière.

Pour accéder à ce financement, vous devez avoir épargné durant au minimum 18 mois et avoir accumulé des intérêts variant selon la nature du projet : 75 euros pour un achat ou une construction, 37 euros pour des travaux de réparation ou d’amélioration, et 22,50 euros pour des travaux d’économie d’énergie. Cette progressivité encourage les projets de rénovation énergétique en abaissant le seuil d’accès au crédit.

Plafond d’emprunt plan épargne logement : 92 000 euros selon l’article L315-2 du code de la construction

Le PEL constitue le produit phare de l’épargne logement avec un plafond d’emprunt fixé à 92 000 euros . Cette somme substantielle permet de financer une part significative d’un projet d’acquisition immobilière, particulièrement attractif dans le contexte actuel des taux d’intérêt. L’article L315-2 du Code de la construction et de l’habitation précise que ce montant représente le maximum absolu, indépendamment du montant épargné ou de la durée de détention du plan.

L’accès à ce crédit nécessite une phase d’épargne obligatoire de quatre années révolues, période durant laquelle les fonds restent bloqués sur le plan. Cette contrainte de liquidité justifie partiellement le niveau de plafond accordé et le taux préférentiel associé. Le calcul des droits à prêt s’effectue via un coefficient multiplicateur de 2,5 appliqué aux intérêts acquis, offrant ainsi une capacité d’endettement proportionnelle à l’effort d’épargne consenti.

Cumul CEL et PEL : règles de calcul des droits à prêt combinés

La réglementation autorise le cumul des droits à prêt issus d’un CEL et d’un PEL détenus simultanément, sous réserve que les deux produits soient ouverts dans le même établissement bancaire. Cette règle de domiciliation unique vise à simplifier la gestion administrative et éviter les erreurs de calcul. Le plafond global reste néanmoins limité à 92 000 euros, la part provenant du CEL ne pouvant excéder 23 000 euros.

Cette possibilité de combinaison s’avère particulièrement intéressante pour optimiser votre stratégie d’épargne. Vous pouvez ainsi bénéficier de la souplesse du CEL pour vos besoins de liquidité tout en constituant parallèlement une épargne bloquée plus conséquente via le PEL. Les droits à prêt se calculent séparément pour chaque produit, puis s’additionnent dans la limite du plafond réglementaire.

Impact de la durée d’épargne sur les montants plafonds autorisés

Contrairement aux idées reçues, la durée d’épargne n’influence pas directement les plafonds d’emprunt, qui demeurent fixés réglementairement. En revanche, elle détermine le montant des intérêts acquis et, par conséquent, le niveau de droits à prêt effectivement mobilisables. Plus vous épargnez longtemps, plus vous générez d’intérêts, et plus votre capacité d’emprunt se rapproche du plafond théorique.

Cette mécanique temporelle explique pourquoi certains épargnants n’atteignent jamais les plafonds réglementaires. Un PEL alimenté au minimum réglementaire de 540 euros annuels pendant quatre ans générera des droits à prêt inférieurs au maximum autorisé. L’optimisation passe donc par une stratégie de versements réguliers et substantiels sur la durée d’épargne obligatoire.

Calcul des droits à prêt épargne logement basé sur les intérêts acquis

Le mécanisme de calcul des droits à prêt repose entièrement sur les intérêts générés par votre épargne logement. Cette approche garantit une proportionnalité entre l’effort d’épargne consenti et la capacité d’emprunt accordée. Les formules de calcul, bien que complexes en apparence, suivent une logique mathématique précise qui récompense la régularité et la durée d’épargne. Comprendre ces mécanismes vous permet d’optimiser votre stratégie d’épargne et de maximiser vos droits à prêt.

Formule de calcul CEL : coefficient multiplicateur de 1,5 appliqué aux intérêts

Pour le CEL, la formule de calcul des droits à prêt s’appuie sur un coefficient multiplicateur de 1,5 appliqué au montant total des intérêts acquis. Cette simplicité apparente masque néanmoins quelques subtilités liées aux dates de revalorisation des taux d’épargne. Lorsque le taux du CEL évolue durant la période d’épargne, les intérêts se cumulent par tranches correspondant à chaque niveau de taux, chaque tranche générant ses propres droits à prêt.

Prenons un exemple concret : si vous avez accumulé 1 500 euros d’intérêts sur votre CEL, vos droits à prêt s’élèvent à 2 250 euros (1 500 × 1,5). Ce montant correspond aux intérêts totaux que vous pourrez rembourser sur la durée du crédit. Plus la durée d’emprunt est courte, plus le capital empruntable sera élevé pour un même niveau de droits à prêt. Cette logique inverse peut surprendre mais reflète la réalité mathématique du calcul actuariel.

Méthode de détermination PEL : taux d’intérêt et prime d’état dans le calcul

Le calcul des droits à prêt pour le PEL intègre plusieurs paramètres selon la date d’ouverture du plan. Pour les PEL récents, seuls les intérêts acquis entrent dans le calcul, la prime d’État ayant été supprimée pour les plans ouverts depuis 2018. Le coefficient multiplicateur de 2,5 s’applique au total des intérêts pour déterminer les droits à prêt maximums.

Cette méthode de calcul avantage nettement le PEL par rapport au CEL, avec un coefficient multiplicateur supérieur qui traduit la contrainte de blocage des fonds. La formule tient également compte de l’évolution des taux d’épargne PEL au fil du temps. Pour les plans anciens bénéficiant encore de la prime d’État, celle-ci s’ajoute aux droits à prêt selon des modalités spécifiques définies par la réglementation en vigueur au moment de l’ouverture.

Valorisation des versements programmés versus versements libres

La régularité des versements influence significativement l’accumulation des intérêts et, par extension, les droits à prêt obtenus. Le PEL impose des versements minimums annuels de 540 euros, répartis librement sur l’année, mais cette contrainte génère une discipline d’épargne bénéfique à long terme. Les versements programmés permettent de lisser l’effort financier et de bénéficier pleinement de la capitalisation des intérêts.

Le CEL, avec sa totale liberté de versement, peut paradoxalement désavantager les épargnants peu disciplinés. Sans contrainte de versement régulier, certains détenteurs peinent à alimenter suffisamment leur compte pour générer des droits à prêt significatifs. L’idéal consiste à mettre en place des virements automatiques mensuels pour reproduire la discipline du PEL tout en conservant la souplesse du CEL.

Simulation pratique : cas d’un épargnant avec 15 000 euros d’intérêts PEL

Considérons un épargnant ayant accumulé 15 000 euros d’intérêts sur son PEL après dix années d’épargne régulière. Ses droits à prêt s’élèvent à 37 500 euros (15 000 × 2,5). Avec un taux de crédit de 3,45 % pour un PEL ouvert récemment, il peut emprunter environ 85 000 euros sur quinze ans ou 70 000 euros sur dix ans. Ces montants restent inférieurs au plafond réglementaire de 92 000 euros mais représentent une capacité d’emprunt substantielle.

Un PEL bien alimenté pendant une décennie peut générer des droits à prêt permettant d’emprunter jusqu’à 85 000 euros à des conditions préférentielles, soit l’équivalent d’un apport personnel conséquent pour un projet immobilier de 300 000 euros.

Cette simulation illustre l’importance de la durée et de la régularité de l’épargne. Un versement annuel de 3 000 euros pendant dix ans, au taux actuel de 2,25 %, génère approximativement ces 15 000 euros d’intérêts. L’effort d’épargne de 30 000 euros permet ainsi d’accéder à un crédit de 85 000 euros, démultipliant l’effet de levier financier de votre épargne.

Conditions d’éligibilité et critères d’octroi des organismes prêteurs

L’obtention d’un prêt épargne logement ne dépend pas uniquement des droits à prêt acquis mais également de votre capacité financière et de la conformité de votre projet aux critères réglementaires. Les établissements bancaires conservent leur pouvoir d’appréciation concernant votre solvabilité, même si les conditions de taux sont garanties par la réglementation. Cette double évaluation – administrative et financière – détermine l’accès effectif au crédit préférentiel.

Les projets finançables via un prêt épargne logement doivent respecter des critères précis définis par le Code de la construction et de l’habitation. L’acquisition ou la construction d’une résidence principale constitue l’utilisation classique, mais les travaux d’amélioration, d’extension ou d’économie d’énergie entrent également dans le champ d’application. L’épargne accumulée doit obligatoirement être affectée au financement du projet, créant un lien indissociable entre l’effort d’épargne et l’utilisation du crédit.

Votre situation financière fait l’objet d’une analyse traditionnelle d’octroi de crédit : revenus, charges, taux d’endettement, situation professionnelle et patrimoine. Le prêt épargne logement s’intègre dans votre capacité d’endettement globale, limitée à 35 % de vos revenus nets selon les recommandations du Haut Conseil de stabilité financière. Cette règle peut parfois limiter l’utilisation complète de vos droits à prêt si votre situation financière ne permet pas de supporter la mensualité correspondante.

L’âge du plan constitue également un critère déterminant : quatre années révolues pour le PEL et dix-huit mois minimum pour le CEL. Passé ces délais minimums, vous disposez d’un délai de validité pour exercer vos droits à prêt. En cas de clôture anticipée du plan, ce délai se limite à une année, période durant laquelle vous conservez vos droits acquis. Cette limitation temporelle encourage une utilisation rapide des droits à prêt après la phase d’épargne obligatoire.

Taux d’intérêt préférentiels et modalités de remboursement PEL-CEL

Les taux d’intérêt des prêts épargne logement constituent leur principal attrait, particulièrement dans un contexte de remontée des taux du marché. Ces taux préférentiels, fixés dès la souscription du produit d’épargne, vous protègent contre les évolutions défavorables du marché du crédit. Pour les PEL ouverts depuis janvier 2024, le taux de crédit s’établit à 3,45 %, tandis que les CEL récents proposent un taux de 3,5 %. Ces conditions peuvent s’avérer compétitives selon l’évolution du marché immobilier.

La structure du taux intègre le taux de rémunération de l’épargne majoré d’une commission bancaire : 1,2 % pour les PEL récents et 1,

5 % pour les CEL. Cette commission couvre les frais de gestion et la marge bancaire, rendant le taux final moins attractif que le seul taux d’épargne pourrait le laisser penser.

Les modalités de remboursement suivent les standards du crédit immobilier classique, avec des échéances mensuelles constantes sur une durée comprise entre 2 et 15 ans. Cette flexibilité de durée vous permet d’ajuster votre mensualité selon votre capacité financière, un remboursement plus court réduisant le coût total du crédit mais augmentant la charge mensuelle. Les établissements bancaires n’appliquent généralement pas de frais de dossier pour les prêts épargne logement, constituant un avantage supplémentaire par rapport aux crédits immobiliers traditionnels.

Le remboursement anticipé reste possible sans pénalité, particularité appréciable dans un contexte de volatilité des taux d’intérêt. Cette souplesse contractuelle vous protège contre d’éventuelles opportunités de refinancement à des conditions plus avantageuses. L’absence d’indemnité de remboursement anticipé constitue un atout non négligeable, particulièrement si votre situation financière s’améliore ou si les taux de marché évoluent favorablement.

Optimisation fiscale et stratégies d’épargne logement pour maximiser l’emprunt

La réforme fiscale de 2018 a profondément modifié l’attractivité des produits d’épargne logement, supprimant les avantages fiscaux pour les nouveaux souscripteurs. Cette évolution nécessite une approche stratégique renouvelée, tenant compte des nouvelles contraintes fiscales tout en exploitant les opportunités subsistantes. L’optimisation de votre épargne logement passe désormais par une analyse fine des arbitrages entre rendement net et avantages du crédit préférentiel.

Arbitrage entre anciens PEL à 4,2% et nouveaux contrats post-2018

Les détenteurs de PEL anciens bénéficient d’un avantage concurrentiel considérable avec des taux de crédit pouvant atteindre 4,2 % pour les plans ouverts entre 2011 et 2015. Ces conditions, bien que supérieures aux taux actuels du marché immobilier, peuvent s’avérer attractives dans un contexte de remontée des taux. L’arbitrage dépend essentiellement de votre horizon d’investissement et de l’évolution anticipée des conditions de marché.

Conserver un ancien PEL présente plusieurs avantages : maintien de la prime d’État pour les plans éligibles, exonération fiscale des intérêts d’épargne, et garantie d’un taux de crédit fixé à l’avance. Cette sécurité contractuelle prend de la valeur dans un environnement économique incertain. Toutefois, l’opportunité de clôture anticipée peut se justifier si vous avez identifié un projet immobilier nécessitant un financement immédiat.

Les nouveaux contrats post-2018, malgré la perte des avantages fiscaux, conservent leur pertinence dans une stratégie d’épargne diversifiée. Le taux d’épargne de 2,25 % net après impôt demeure compétitif face aux livrets réglementés, tandis que l’accès garanti au crédit préférentiel constitue une option de valeur non négligeable. Cette approche optionnelle justifie le maintien d’une épargne logement même sans certitude d’utilisation du prêt associé.

Stratégie de clôture anticipée pour optimiser les droits acquis

La clôture anticipée d’un PEL avant l’échéance des quatre années réglementaires fait perdre le droit au prêt mais peut se justifier dans certaines circonstances. Cette stratégie s’avère pertinente lorsque les conditions de marché permettent d’obtenir un financement plus avantageux par les circuits traditionnels, ou lorsque votre projet immobilier nécessite un montant supérieur aux plafonds réglementaires.

La décision de clôture doit intégrer plusieurs paramètres : perte de la prime d’État potentielle, fiscalisation immédiate des intérêts pour les plans récents, et comparaison des conditions de crédit disponibles sur le marché. Un calcul actuariel précis s’impose pour évaluer la pertinence économique de cette option. Dans certains cas, le différentiel de taux peut compenser largement la perte des avantages du prêt épargne logement.

L’optimisation temporelle joue également un rôle crucial : clôturer un PEL en fin de troisième année peut maximiser les intérêts acquis tout en libérant les fonds pour un placement plus rémunérateur. Cette stratégie nécessite néanmoins une anticipation précise de vos besoins de financement et une connaissance approfondie des alternatives d’épargne disponibles.

Transmission familiale des droits PEL : donation et succession

La transmission des droits à prêt constitue un mécanisme méconnu mais particulièrement efficace pour optimiser l’épargne logement familiale. Vous pouvez céder vos droits à prêt à un membre de votre famille proche : conjoint, enfants, petits-enfants, parents, frères et sœurs, et leurs conjoints respectifs. Cette faculté permet d’optimiser la répartition des capacités d’emprunt selon les projets immobiliers de chacun.

La cession de droits s’effectue sans contrepartie financière et ne constitue pas une donation au sens fiscal du terme. Le cédant perd définitivement ses droits à prêt mais récupère son épargne et les intérêts acquis. Cette opération s’avère particulièrement intéressante pour les parents souhaitant aider leurs enfants dans leur projet d’accession à la propriété, en leur transférant une capacité d’emprunt additionnelle à des conditions préférentielles.

La transmission successorale des droits PEL obéit à des règles spécifiques permettant aux héritiers de bénéficier des avantages acquis par le défunt. Cette continuité contractuelle préserve la valeur de l’épargne logement constituée, sous réserve d’une utilisation conforme aux critères réglementaires. La planification successorale peut ainsi intégrer les produits d’épargne logement comme outils de transmission patrimoniale.

Combinaison avec dispositifs pinel, PTZ et prêt action logement

L’articulation du prêt épargne logement avec les autres dispositifs d’aide au logement maximise l’effet de levier financier de votre projet immobilier. Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) se combine parfaitement avec le prêt épargne logement, les deux financements étant complémentaires dans leurs conditions d’attribution et leurs montants. Cette combinaison permet de réduire significativement l’apport personnel nécessaire et d’améliorer la rentabilité globale de l’opération.

Le prêt Action Logement, accessible aux salariés du privé, constitue un troisième pilier de financement particulièrement avantageux avec son taux préférentiel de 1 %. L’empilement de ces trois dispositifs – PTZ, prêt épargne logement, et prêt Action Logement – peut couvrir jusqu’à 60 % du prix d’acquisition dans certaines configurations. Cette stratégie de financement multicouche nécessite une coordination précise des durées et des garanties exigées par chaque prêteur.

L’investissement locatif sous le régime Pinel peut également bénéficier du financement par prêt épargne logement, sous réserve que le bien constitue votre résidence principale au moment de l’acquisition. Cette stratégie permet de combiner avantage fiscal Pinel et conditions préférentielles du prêt épargne logement, optimisant la rentabilité de l’investissement locatif. La complexité de cette approche nécessite un accompagnement professionnel pour sécuriser les montages juridiques et fiscaux.

La combinaison optimale des dispositifs d’aide au logement peut réduire de 40 % le coût total d’acquisition d’un bien immobilier, transformant l’épargne logement en véritable accélérateur patrimonial.

Ces stratégies d’optimisation exigent une planification rigoureuse et une connaissance approfondie des réglementations applicables. L’évolution constante des dispositifs fiscaux et des conditions de marché impose une révision régulière de votre stratégie d’épargne logement. L’accompagnement par un conseiller spécialisé devient indispensable pour naviguer efficacement dans cet environnement complexe et maximiser les bénéfices de votre épargne logement.